Ricordate quando, nel primissimo entusiasmo per l’iniziativa linguistica della Dante, ho adottato la parola Cinabro? Ebbene, l’avevo fatto perché il cinabro era bellissimo per suono e colore… Ma comincia ad essere chiaro che non sapevo chi mi stavo tirando in famiglia.

Che devo dire? Sono una sventata che si getta in adozioni spericolate sulla base di informazioni insufficienti e infatuazioni cromatico-linguistiche.

Allora, giusto per sapere che cosa si nasconde sotto quel bel tono di rosso, ho chiesto lumi a gente che non solo è più scientifica di me, ma sa di cose orientali – e di alchimia, e di narrativa di genere, e di un sacco di altri argomenti. E Davide Mana (l’uomo di strategie evolutive) non si è tirato indietro.

Per cui oggi gli cedo la parola e vi presento il suo guest post – un dotto e brillante arnese che spazia dalla geologia alla letteratura, dall’alchimia alla storia. Per di più questo post funge anche da ghiotta anticipazione per un corso online sul Taoismo che Davide sta preparando.

E adesso veniamo a noi: se, come me, credevate che il cinabro fosse solo un colore… well, you’re in for a surprise or three.

_____________________________________________________________

Il colore vermiglio è anche detto “Rosso di Cina”.

Il colore vermiglio è anche detto “Rosso di Cina”.

Storicamente, un pigmento vermiglio piuttosto pregiato veniva prodotto in Cina a partire da un minerale, il Cinabro, detto anche Cinnabarite.

Cinabro è anche un sinonimo di Rosso di Cina, o vermiglio che dir si voglia.

Come vermiglio, il Rosso di Cina è più rosso del Rosso di Francia, che tende ad avere sfumature più arancioni.

Un esempio classico dell’uso del cinabro (il minerale) per produrre il cinabro (il colore) è nelle lacche cinesi di epoca Song, e succesive.

Ma non è questo che ci interessa, al momento.

Il cinabro è un solfuro di mercurio, formula HgS, e si rinviene frequentemente in vene, come prodotto di deposizione idrotermale in aree soggette a vulcanesimo.

Forse proprio per il suo presentarsi in vene di color rosso cupo in aree dense di fumarole, il cinabro venne originariamente associato, in Cina, alla circolazione sanguigna e alla respirazione*.

La medicina cinese raccomanda l’uso del cinabro per la cura di afflizioni disparate quali il mal di gola, l’asma, l’aritmia cardiaca e l’epilessia.

Nel linguaggio simbolico dell’alchimia taoista, il cinabro viene associato al dantien, il baricentro e punto focale della respirazione, normalmente definito “il campo di Cinabro”.

Ma l’alchimia interna, che si fonda su respirazione e meditazione, può chiamare il nostro dantien come le pare, e non ci sono gravi conseguenze.

È l’alchimia esterna, che è un problema.

L’alchimia taoista “esterna” (il Waidan) riconosce infatti il cinabro come una delle “pietre durevoli” – insieme con il realgar (che ci teniamo per dopo).

Le pietre durevoli sono brillantemente colorate, di solito rosso brillante, dure, resistenti all’usura.

Il mercurio e lo zolfo, che si combinano nel cinabro, sarebbero oltretutto simbolici dello Yin e dello Yang, e associati alla Luna ed al Sole.

Un ingrediente ideale, quindi, per l’elisir di Lunga Vita, la pillola dell’immortalità.

Il problema, naturalmente, è che il mercurio ha una allegra affinità per il selenio, un metallo necessario per un sacco di funzioni utili del nostro corpo – a cominciare dal garantire l’ossigenazione dei tessuti impedendone al contempo l’ossidazione.

Il mercurio ingerito, quindi, non solo si concentra nei tessuti grassi, restando in corpo alla vittima per anni e anni, ma va ad inibire l’azione degli enzimi a base di selenio – e come risultato i tessuti più ossigenati cominciano a morire per ossidazione.

E il tessuto più ossigenato, nel corpo umano, è naturalmente il cervello.

È per questo che gli artigiani specializzati nella produzione di lacche cinesi avevano la fama di essere un po’ originali, vagamente eccentrici, diciamo pure matti da legare.

Matti come cappellai, avrebbero detto gli inglesi – e non a caso, poiché se in Cina col cinabro ci producevano la lacca rossa, noi occidentali col mercurio ci producevamo il feltro dei cappelli.

Successivamente anche i fotografi ebbero gli stessi problemi.

Si lavora in bottega (o in camera oscura), si respirano i vapori, e poco a poco le cellule del cervello cominciano a morire.

Ne conseguono sbalzi di umore, perdite di memoria, insonnia o (più raramente) narcolessia, follia conclamata e poi, spesso dopo anni, la morte**.

Senza contare gli altri sintomi – dalla desquamazione della pelle all’aritmia, dalla perdita di sensibilità periferica a gonfiori sospetti, l’astenia muscolare, l’ipertensione e l’ipersalivazione.

Proprio un bel quadretto.

La cosa divertente, ammesso che voi vi divertiate con certe cose, è che all’uso massiccio di cinabro nella preparazione delle bibite di lunga vita, la cultura occidentale deve uno dei grandi personaggi, dei grandi cliché dell’immaginario popolare – il Mandarino Pazzo.

Uno dei pilastri della letteratura pulp, e non solo, è il classico cliché del nobile cinese perverso e crudele, soggetto a periodici attacchi di follia omicida, crudele al limite del patologico, e vizioso.

Spesso con orride cicatrici (o abbondantemente truccato per nasconderle), di età indefinibile, incartapecorito e dalle movenze incerte.

Da Mysterious Wu Fan a Ming il Crudele in Flash Gordon, passando per il Pericolo Giallo in persona, il Dr. Fu Manchu, dalla fine dell’ottocento al secondo dopoguerra, questi personaggi infesteranno l’immaginario culturale di generazioni.

Forse persino Turandot (per quanto legata più palesemente ad altre strane derive scientifiche***), potrebbe in qualche modo incorporare la figura del sovrano cinese pazzo.

Orrido cliché razziale, è vero – ma con una base storica.

È infatti possibile scorrere la storia della Cina, ed osservare, presso le classi superiori, periodiche epidemie di follia e perversione.

Torture praticate come attività velleitarie, esecuzioni capitali per un nonnulla, spesso autolesionismo.

Deliri.

Cicliche decadenze della classe dominante in preda a scoinvolgimenti periodici “inspiegabili”.

Inspiegabili, certo, a meno di non consultare una cronologia delle mode intellettuali del Celeste Impero – nella quale noteremmo che ai periodi di follia diffusa fra i nobili corrispondono periodi durante i quali l’Alchimia esterna tornava in auge fra le classi superiori.

Tutti matti come cappellai.

In fondo, è comprensibile.

Chi, avendo un potere assoluto all’interno di una complessa struttura burocratica, butterebbe decenni a meditare concentrando lo spirito nel proprio dantien, magari al freddo, in mezzo alle montagne, per diventare immortale, quando è disponibile una comoda (e costosa) formula che, se consumata con regolarità, garantisce gli stessi effetti?

Già.

Vatti a fidare degli alchimisti.

Difficile a questo punto chiudere con una nota positiva, eh?

Ma possiamo provarci.

Mettiamola così – se non garantiva la longevità, per lo meno l’elisir di lunga vita taoista garantiva,a modo suo, un limitato periodo di follia prima del decesso.

Perché ci mettevano anche il realgar, ricordate.

E il realgar, è un solfuro di arsenico.

——————————————–

* Succede lo stesso nell’America precolombiana, dove il cinabro viene spesso usato per ornare templi funebri, a simboleggiare la vita.

** Pensateci, la prossima volta che vi ritrovate a cantare “Un buon noncompleanno” – quell’allegro personaggio di Carroll è un disgraziato intossicato di mercurio, condannato ad una morte orribile.

*** Mi ci fai fare un altro guest post, Chiara? [NdC: Assolutamente!]

O ci facciamo un post a quattro mani di là da me?

Adotta Una Parola, considerazioni sparse, Lingue

Adotta Una Parola, considerazioni sparse, Lingue  3 Comments

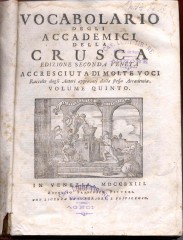

3 Comments  Vi ricordate di Adotta una Parola – l’iniziativa de La Dante? Ne avevamo parlato qui un paio di anni fa (pittkins, come passa il tempo…), e da allora ogni tanto ripasso da quelle parti e sbircio tra i lemmi e adotto qualche altro orfanello, più o meno a seconda di quel che sto scrivendo.

Vi ricordate di Adotta una Parola – l’iniziativa de La Dante? Ne avevamo parlato qui un paio di anni fa (pittkins, come passa il tempo…), e da allora ogni tanto ripasso da quelle parti e sbircio tra i lemmi e adotto qualche altro orfanello, più o meno a seconda di quel che sto scrivendo.

vagamente dorate, pagine grigioline e caratteri concertati, ne sono certa, con l’ordine degli oculisti), mi arrampico verso la città vecchia, mi infilo in una tea-room, ordino tè con gli scones e comincio a leggere…

vagamente dorate, pagine grigioline e caratteri concertati, ne sono certa, con l’ordine degli oculisti), mi arrampico verso la città vecchia, mi infilo in una tea-room, ordino tè con gli scones e comincio a leggere… Ora, non dico che gli Stewart fossero necessariamente dei buoni sovrani e meritassero tanta irragionevole lealtà, ma se c’è qualcosa che mi scioglie sono le cause perdute e, in generale, tutta la gente che si aggrappa oltre ogni buon senso e senza speranza di successo a qualche vecchio mondo tramontato. And Jacobites fit the bill with a vengeance, con le loro malguidate sollevazioni, nel 1716 e nel 1745, annegate nel sangue, nella scarsa competenza e nelle discordie tra clan.

Ora, non dico che gli Stewart fossero necessariamente dei buoni sovrani e meritassero tanta irragionevole lealtà, ma se c’è qualcosa che mi scioglie sono le cause perdute e, in generale, tutta la gente che si aggrappa oltre ogni buon senso e senza speranza di successo a qualche vecchio mondo tramontato. And Jacobites fit the bill with a vengeance, con le loro malguidate sollevazioni, nel 1716 e nel 1745, annegate nel sangue, nella scarsa competenza e nelle discordie tra clan.