libri, libri e libri, lostintranslation

libri, libri e libri, lostintranslation  Commenti disabilitati su Le Traduzioni Son Desideri…

Commenti disabilitati su Le Traduzioni Son Desideri… Le Traduzioni Son Desideri…

Da rimuginare su Entered from the Sun a rimuginare di traduzioni letterarie, alla fin fine, è stato un passo solo. Sennonché vi ho afflitti ripetutamente con il mio atteggiamento di reverente scetticismo nei confronti della traduzione letteraria, vero? Ebbene il fatto è che, pur restando dell’idea che non sia completamente possibile trasporre in un’altra lingua tutto quello che c’è tra le righe di un testo, ammiro alla follia chi riesce a decifrare, diciamo, in Italiano un’immagine della ragnatela connotativa dell’Inglese. E viceversa, si capisce.

Da rimuginare su Entered from the Sun a rimuginare di traduzioni letterarie, alla fin fine, è stato un passo solo. Sennonché vi ho afflitti ripetutamente con il mio atteggiamento di reverente scetticismo nei confronti della traduzione letteraria, vero? Ebbene il fatto è che, pur restando dell’idea che non sia completamente possibile trasporre in un’altra lingua tutto quello che c’è tra le righe di un testo, ammiro alla follia chi riesce a decifrare, diciamo, in Italiano un’immagine della ragnatela connotativa dell’Inglese. E viceversa, si capisce.

Detto questo, il gioco in sé – la ricerca della riproduzione dello stesso effetto per menti dalla forma diversa – è una delle tentazioni più attraenti che si possano immaginare. Confesso di avere un certo numero di titoli che mi piacerebbe immensamente provare a tradurre, libri che non sono mai arrivati in Italia – ed è un peccato per vari motivi, e che in vari casi presentano sfide linguistiche e stilistiche di tutto rispetto.

The Wooden Overcoat, di Pamela Branch (primi Anni Cinquanta), è un… be’, se fosse un film (e credo che ne uscirebbe una sceneggiatura coi fiocchi), lo definirei una commedia nera con sfumature gialle. Londra postbellica, tessere per il razionamento, case condivise: in una di queste, in una zona bene-ma-non-troppo, abitano due giovani coppie con ambizioni artistiche. E nella casa accanto è insediato l’Asterisk Club, circolo esclusivissimo, visto che è riservato agli assassini erroneamente assolti. Solo che all’AC non c’è posto per alloggiare l’ultimo arrivato, e lo sgradevole Mr. Cann viene messo a pensione presso i quattro ragazzi della porta accanto, solo troppo felici di raggranellare qualche sterlina extra. E quando l’ospite defunge, presto seguito da un’altra pittoresca esponente dell’AC, i nostri quattro – ciascuno sospettando e volendo proteggere il rispettivo coniuge – si ritrovano alle prese con un problema inedito: come si fa liberarsi di un cadavere – per non parlare di due? E qui tutto si fa molto esilarante, con una trama intricatissima, una schiera di personaggi azzeccatissimi nella loro spassosa improbabilità, una parodia del gialllo inglese classico e degli hard-boiled americani, una quantità di folklore sulla derattizzazione e dei dialoghi frizzantissimi. È uno di quei libri che vi fanno scoppiare a ridere forte mentre leggete in luogo pubblico, per capirci. Credo che dare almeno un’idea dell’intreccio di accenti (di luogo e di classe, very Britishly) sarebbe di per sé un lavoro.

The Wooden Overcoat, di Pamela Branch (primi Anni Cinquanta), è un… be’, se fosse un film (e credo che ne uscirebbe una sceneggiatura coi fiocchi), lo definirei una commedia nera con sfumature gialle. Londra postbellica, tessere per il razionamento, case condivise: in una di queste, in una zona bene-ma-non-troppo, abitano due giovani coppie con ambizioni artistiche. E nella casa accanto è insediato l’Asterisk Club, circolo esclusivissimo, visto che è riservato agli assassini erroneamente assolti. Solo che all’AC non c’è posto per alloggiare l’ultimo arrivato, e lo sgradevole Mr. Cann viene messo a pensione presso i quattro ragazzi della porta accanto, solo troppo felici di raggranellare qualche sterlina extra. E quando l’ospite defunge, presto seguito da un’altra pittoresca esponente dell’AC, i nostri quattro – ciascuno sospettando e volendo proteggere il rispettivo coniuge – si ritrovano alle prese con un problema inedito: come si fa liberarsi di un cadavere – per non parlare di due? E qui tutto si fa molto esilarante, con una trama intricatissima, una schiera di personaggi azzeccatissimi nella loro spassosa improbabilità, una parodia del gialllo inglese classico e degli hard-boiled americani, una quantità di folklore sulla derattizzazione e dei dialoghi frizzantissimi. È uno di quei libri che vi fanno scoppiare a ridere forte mentre leggete in luogo pubblico, per capirci. Credo che dare almeno un’idea dell’intreccio di accenti (di luogo e di classe, very Britishly) sarebbe di per sé un lavoro.

History Play, di Rodney Bold, è tutt’altra storia – e non quella che potrebbe sembrare. Cominciamo col dire che si presenta come un saggio – uno di quei saggi accademici adattati per il pubblico: specifici con tendenza al brillante e l’occasionale sconfinamento in territorio seminarrativo. Bolt parte spiegando quanto poco sappiamo di William Shakespeare, l’uomo che si suppone abbia scritto un treno merci di capolavori teatrali e poetici e nel suo testamento non ha lasciato nemmeno un libriccino in quarto. Il tutto debitamente corredato di note, riferimenti e appendici documentarie. E quando tu, o Lettore, cominci a levare le sopracciglia e a domandarti come mai, se tutto ciò è vero, non ti sia mai passato per il capo di dubitare, ecco che la parodia del tono accademico e lo sforamento narrativo cominciano a farsi più palpabili… e allora, colto da sospetto, te ne vai a controllare le seriosissime note e l’austerrima bibliografia, o lettore, e scopri che metà delle fonti citate sono immaginarie (attribuite ad anagrammi del nome dell’autore – e come diamine hai fatto a non accorgertene prima?!) e che i fatti, pur essendo reali, sono alterati, scelti, potati, tinti di violetto e inclinati a 45°, in modo da far sembrare incontrovertibili delle affermazioni via via più stravaganti. Qui ci sarebbe da sudare per bilanciare esattamente la sottilissima progressione da aguzza parodia accademica, su su su fino al pieno, spudorato romanzo marloviano.

Di Entered From The Sun abbiamo parlato un po’. George Garret è stato il poeta laureato della Virginia, e dire che la sua prosa tradisce una forma mentis poetica è un inverecondo eufemismo. Mettersi a tradurre questo romanzo sarebbe un’impresa oceanica. Anche avendo le idee chiare sugli scogli fittissimi delle eccentricità linguistiche, la sintassi tortuosa complicherebbe non poco il calcolo della rotta. Senza contare le tempeste continue di una trama né troppo comprensibile né (alla fin fine) troppo rilevante. E vogliamo parlare delle irresistibili correnti profonde di sottotesto, delle sirene attraenti e inafferrabili del punto di vista e delle apparenti (e solo apparenti) inaccuratezze biografiche? Con l’equipaggio – gente inaffidabile al massimo grado, di cui sappiamo sempre tutto e raramente capiamo abbastanza – non cominciamo nemmeno. Sì, lo so, sembra irritante: l’ultimo libro che qualcuno potrebbe voler navigare – leggere o tradurre. Eppure lo stile di Garret è un aliseo, e had I but time and world enough…

Di Entered From The Sun abbiamo parlato un po’. George Garret è stato il poeta laureato della Virginia, e dire che la sua prosa tradisce una forma mentis poetica è un inverecondo eufemismo. Mettersi a tradurre questo romanzo sarebbe un’impresa oceanica. Anche avendo le idee chiare sugli scogli fittissimi delle eccentricità linguistiche, la sintassi tortuosa complicherebbe non poco il calcolo della rotta. Senza contare le tempeste continue di una trama né troppo comprensibile né (alla fin fine) troppo rilevante. E vogliamo parlare delle irresistibili correnti profonde di sottotesto, delle sirene attraenti e inafferrabili del punto di vista e delle apparenti (e solo apparenti) inaccuratezze biografiche? Con l’equipaggio – gente inaffidabile al massimo grado, di cui sappiamo sempre tutto e raramente capiamo abbastanza – non cominciamo nemmeno. Sì, lo so, sembra irritante: l’ultimo libro che qualcuno potrebbe voler navigare – leggere o tradurre. Eppure lo stile di Garret è un aliseo, e had I but time and world enough…

Christoferus – or Tom Kyd’s Revenge è un romanzo di Robin Chapman, insusuale sotto un paio di aspetti, prima di tutto la scelta del protagonista: Thomas Kyd. Tra i vari autori elisabettiani, Kyd non sembra materiale per farne un eroe, e infatti in genere compare in narrativa nelle vesti di comprimario dimesso, bilioso e sfortunato. Quello che ha i complessi perché non è andato all’università, quello che ha scritto una singola tragedia di enorme successo e poi più nulla, quello che ha pagato un’amicizia sbagliata con la tortura e poi è sparito nell’oblio. Chapman prende questa figura meschinella e la ribalta: il suo Tom diventa un uomo brillante e tormentato che si dibatte fieramente tra le maglie di un complotto molto più grande di lui, in cerca di verità e vendetta per la parte che è stato costretto ad avere nella morte del suo amico e amante Kit Marlowe. Qui non ci sono stranezze, eccentricità o particolari sorprese, ma la scrittura è meravigliosa: vivida, piena di luce e ombra, ricca, appagante – miele, velluto e filigrana, per dare un’idea. Perché, e qui divago solo un istante e nemmeno troppo, per me la scrittura ha sempre una consistenza: è una sensazione quasi tattile, come maneggiare della stoffa o della carta: certa scrittura è seta cruda, altra è lino grezzo, e poi ci sono carta di riso, pessimo rayon, stagnola, broccato… Ecco, la sfida nel tradurre Christoferus sarebbe una questione di questo: rendere in Italiano questa meravigliosa consistenza.

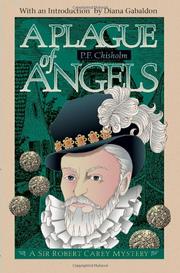

Infine A Plague Of Angels, o in mancanza di quello un volume qualsiasi della serie su Sir Robert Carey di P.F. Chisholm. Siamo a metà strada tra il giallo storico e l’avventura, con un figlio del Lord Ciambellano (incidentalmente un cugino illegittimo della Grande Elisabetta) che arriva al selvaggio confine tra Inghilterra e Scozia, dove ci si aspetta che mantenga l’ordine tra i clan con la bellezza di sette soldati indigeni sotto il suo comando. Per fortuna di Carey, uno dei sette è il formidabile sergente Dodd, un allampanato giovanotto dall’aria lugubre, che fa del suo meglio per nascondere un’acutissima intelligenza. Oh la ricostruzione storica, la ricostruzione storica, la ricostruzione storica! Oh i personaggi, i personaggi, i personaggi! Oh i dialoghi, i dialoghi, i dialoghi! E badate che il linguaggio non è sempre rigorosamente period. Anzi: più di una volta mi è capitato di ripensare a qualche espressione peculiare di Dodd o Carey e, facendo due ricerche, scoprire che si tratta di un modo idiomatico più moderno. Ma il tutto è usato in modo così appropriato, così intelligente e frizzante e così perfetto per la caratterizzazione che la licenza è non solo perdonabile, ma benvenuta. Chisholm sarebbe forse il compito meno ostico della mia lista – e uno dei più divertenti.

Infine A Plague Of Angels, o in mancanza di quello un volume qualsiasi della serie su Sir Robert Carey di P.F. Chisholm. Siamo a metà strada tra il giallo storico e l’avventura, con un figlio del Lord Ciambellano (incidentalmente un cugino illegittimo della Grande Elisabetta) che arriva al selvaggio confine tra Inghilterra e Scozia, dove ci si aspetta che mantenga l’ordine tra i clan con la bellezza di sette soldati indigeni sotto il suo comando. Per fortuna di Carey, uno dei sette è il formidabile sergente Dodd, un allampanato giovanotto dall’aria lugubre, che fa del suo meglio per nascondere un’acutissima intelligenza. Oh la ricostruzione storica, la ricostruzione storica, la ricostruzione storica! Oh i personaggi, i personaggi, i personaggi! Oh i dialoghi, i dialoghi, i dialoghi! E badate che il linguaggio non è sempre rigorosamente period. Anzi: più di una volta mi è capitato di ripensare a qualche espressione peculiare di Dodd o Carey e, facendo due ricerche, scoprire che si tratta di un modo idiomatico più moderno. Ma il tutto è usato in modo così appropriato, così intelligente e frizzante e così perfetto per la caratterizzazione che la licenza è non solo perdonabile, ma benvenuta. Chisholm sarebbe forse il compito meno ostico della mia lista – e uno dei più divertenti.

Ecco, questo è il genere di traduzione che mi piacerebbe essere in grado di fare. Ma sarei molto soddisfatta di vederlo fare da qualcuno più bravo di me. Traduttori? Editori? Anyone?

Salva