Charles Dickens, questa icona della britannicità, questo iper-londinese tra gli scrittori londinesi, non nasce affato a Londra. Invece ci arriva a dieci anni, strappato alla gaia e marittima Portsmouth, alla scuola che amava, alla confortevole certezza di essere figlio di un gentiluomo moderatamente agiato…

Charles Dickens, questa icona della britannicità, questo iper-londinese tra gli scrittori londinesi, non nasce affato a Londra. Invece ci arriva a dieci anni, strappato alla gaia e marittima Portsmouth, alla scuola che amava, alla confortevole certezza di essere figlio di un gentiluomo moderatamente agiato…

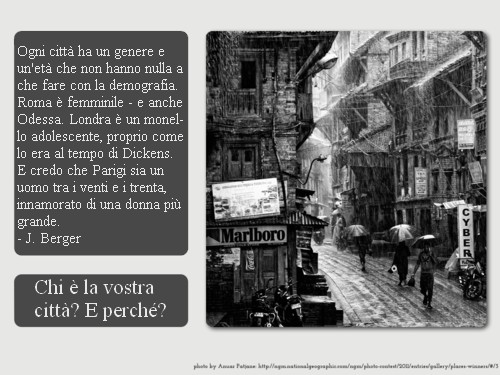

Immaginate di trovarvi all’improvviso in un quartiere poco meglio che squallido in una città che passa da uno a sei milioni di abitanti nel giro di un secolo… sudicia, buia, affollata, puzzolente, pericolosa, traversata da un fiume che era una cloaca a cielo aperto, perennemente avvolta in una cappa di fuliggine e fumo: ecco come doveva apparire Londra al piccolo Charles. Per di più, suo padre John era un impiegato amministrativo di basso rango, scarsamente assennato* e alquanto prolifico. Quando, a furia di coltivare velleità sociali irragionevoli, finì in prigione per debiti, toccò a Charles, il maggiore tra i figli maschi, lasciare la scuola e la famiglia** e, abitando a pensione, lavorare in una fabbrica di lucido da scarpe. Poi va detto che si trattò solo di qualche mese passato a incollare etichette sulle bottiglie. Ben presto, Dickens padre ereditò da una nonna una somma sufficiente a pagare i creditori, così la famigliola lasciò il carcere di Marshalsea e il piccolo Charles fu recuperato dalla fabbrica e rispedito a scuola. Fine dell’infanzia tragica: onestamente, credo che possiamo risparmiarci qualche lacrimuccia quando leggiamo delle traversie del piccolo David Copperfield.

A diciassette anni, il nostro ragazzino era giovane di studio presso un avvocato al Temple, dove si supponeva che svolgesse quella sorta di apprendistato informale che, all’epoca, poteva condurre a qualche ramo della professione legale. In realtà Charles non aveva nessun interesse per l’avvocatura, e impiegava la maggior parte del suo tempo osservando la fauna londinese che popolava gli studi legali e studiando da sé la stenografia. A diciannove anni stava già mettendo a buon frutto tanto la sua capacità di osservazione quanto la stenografia, lavorando come cronista giudiziario per diversi giornali. Il giovanotto aveva occhio e un bernoccolo istintivo per il bozzetto descrittivo. Qualche caporedattore impiegò poco tempo a spedirlo a Westminster come cronista parlamentare dapprima, e poi a pubblicare i suoi sketches, bozzetti di vita londinese.

Nel 1833, a 23 anni soltanto, Dickens era conosciuto ed apprezzato, sotto lo pseudonimo di Boz, da tutti gli strati della popolazione londinese, e nel frattempo aveva fatto esperienza di vari ambienti destinati a giocare ruoli fondamentali nella sua futura vita di narratore: le fabbriche, le prigioni, i tribunali, quei quartieri in cui legioni di londinesi lottavano ferocemente per mostrare qualche grado di rispettabilità o signorilità…

Nel 1836 il Morning Chronicle cominciò a pubblicare le puntate settimanali di The Pickwick Papers, più che un romanzo vero e proprio, un susseguirsi di episodi alla maniera di Smollet, di Fielding e di altri autori settecenteschi. Le prime puntate non ebbero un successo travolgente, ma l’introduzione di Sam Weller, il valletto di Mr. Pickwick, con la sua parlata cockney e la sua combinazione di astuzia e buon senso, mandò le vendite alle stelle. Dickens aveva dimostrato di saper ritrarre i Londinesi, e Londra lo ripagò da allora con incessante adorazione e un’insaziabile appetito per i suoi lavori.

Dickens non si tirò indietro. Dopo The Pickwick Papers vennero, nel giro di pochi anni, Oliver Twist, Nicholas Nickleby e The Old Curiosity Shop, tutti ambientati a Londra, tutti pubblicati a puntate su vari periodici. Diciamocelo: era una vitaccia: ogni dannata settimana (oppure ogni quindici giorni nei casi più fortunati) bisognava produrre un capitolo di tot parole, non di più e non di meno, che terminasse lasciando qualche personaggio in difficoltà tali da costringere il lettore a comprare il numero successivo. E non c’era posto per i ripensamenti: se al capitolo XVI si decideva che il personaggio X sarebbe riuscito meglio come un bon vivant irresponsabile anziché un malvagio vero e proprio, non si poteva tornare indietro, perché i primi quindici capitoli erano già stati pubblicati… Scrittori meno abili affondavano a dozzine su queste difficoltà.

Dickens invece prosperava in quell’atmosfera frenetica. Riempiva i suoi romanzi di sottotrame e personaggi minori, di conversioni a 180 gradi e di coincidenze improbabili, ma lo faceva con tanto estro che il pubblico era in delirio. E lui adorava il contatto con il pubblico, le lettere dei lettori, era sommerso dagl’impegni, dalle letture pubbliche, dalle produzioni teatrali amatoriali. E ciò benché nel frattempo avesse messo su famiglia con l’infelice Catherine Hogarth. Povera Kate, con un marito stravagante, irresponsabile, iperattivo, pieno di fascino e di capricci! Ma forse Dickens non aveva un gran bisogno di felicità domestica: era troppo preso dai suoi successi letterari, dall’ambiente frizzante e vivace del giornalismo londinese…

Paradosso: se c’è un autore che critica aspramente Londra, i suoi mali, la sua corruzione e le sue ingiustizie, questo è proprio Dickens. La gestione degli orfanotrofi e delle scuole, le lentezze del sistema giudiziario, le disparità sociali, l’aspetto disumanizzante dell’industrializzazione, le leggi sulla povertà, l’allignare della criminalità negli slums, pochi sono gli aspetti della vita cittadina che sfuggano alla sua censura. Addirittura, in The Old Curiosity Shop c’è un tentativo abbastanza scoperto di un’equazione tra Città e Corruzione dell’Umanità, cui corrisponde un associazione speculare tra campagna e vita incorrotta e semplice. Eppure, togliete Dickens da Londra, ed eccolo perduto! Cosa farebbe il Nostro senza le redazioni dei giornali, senza i teatri, senza le strade affollate, senza la calca attorno ai tribunali, senza la varia, affaccendata, viva umanità che sgomita nelle vie di Londra? Lo ammetterà lui stesso, molti anni più tardi, quando faticosamente occupato con la prima stesura di Dombey&Son in Svizzera, confiderà a un amico: “Lontano da Londra non so scrivere!”

E nel frattempo, piovono i successi: A Christmas Carol (Canto di Natale), forse la storia più famosa di tutta la letteratura inglese; David Copperfield, il prediletto e più autobiografico tra i suoi romanzi; Bleak House (Casa Desolata), con la sua feroce denuncia di un sistema giudiziario incancrenito; Little Dorrit, che punta il dito contro la prigione per debiti***; A Tale of Two Cities (Le Due Città), l’unico romanzo storico insieme al meno fortunato Barnaby Rudge; e poi Great Expectations (Grandi Speranze), e Our Mutual Friend (Il Nostro Comune Amico)… tutti così profondamente impregnati dello spirito, dei costumi, delle abitudini e dei vizi di Londra… Leggete dei pescatori di cadaveri annidati come ratti lungo il Tamigi, della sarta delle bambole che va a vedere le signore davanti alla Royal Opera House per copiare gli stili degli abiti, del giovanotto assunto per catalogare una biblioteca nelle stanze piene di muffa al Temple, della pittrice di ritratti in miniatura che vive in affitto accanto alla buona famiglia decaduta a Camden Town, delle piccole aziende nella City, degli imbalsamatori, delle ragazze da marito, dei venditori di ballate agli angoli di strada, degli spazzini a nolo, dei ladruncoli, degli avvocaticchi, delle levatrici, delle vecchie madri tiranniche… C’è tutto un mondo nelle pagine di Dickens, e per la maggior parte, questo mondo si agita nelle vie di Londra. Anzi, Londra stessa è un personaggio a pieno titolo: sempre scura, nebbiosa, fredda, un po’ crudele, con i suoi campanili che bucano il cielo grigio, con il fiume opaco, buono appena per i suicidi e il contrabbando, con le vie sporche e gli appartamenti pieni di muffa, i ponti deserti dove la gente si accoltella. Londra non è mai accogliente, di rado appare gaia, ma è sempre vivida, reale e pittoresca insieme.

Uno dei tanti misteri alchemici che resero questo scrittore disordinato e affannoso, crudele e allegro l’idolo della sua città. Quando morì, nel 1870, Dickens era immensamente popolare. Centoquarant’anni più tardi, lo è ancora, i suoi romanzi sono letti in tutto il mondo, e quanta gente forma la propria idea di Londra prima di andarci, sulle pagine di Canto di Natale, di Oliver Twist e di David Copperfield****? E il fatto è che della Londra di Dickens resta sorprendentemente molto, a volerla cercare. Passeggiando intorno a St.Paul in una giornata bigia, traversando i cortili del Temple sotto la pioggia, rispondendo al bigliettaio cockney dell’autobus in Fleet Street, attraversando il vecchio Mercato delle Mele a Covent Garden, ecco che David, Amy Dorrit, Mrs. Nickleby, i fratelli Pinch, Sam Weller, Dick Swiveller e tutti gli altri ci vengono incontro.

Uno dei tanti misteri alchemici che resero questo scrittore disordinato e affannoso, crudele e allegro l’idolo della sua città. Quando morì, nel 1870, Dickens era immensamente popolare. Centoquarant’anni più tardi, lo è ancora, i suoi romanzi sono letti in tutto il mondo, e quanta gente forma la propria idea di Londra prima di andarci, sulle pagine di Canto di Natale, di Oliver Twist e di David Copperfield****? E il fatto è che della Londra di Dickens resta sorprendentemente molto, a volerla cercare. Passeggiando intorno a St.Paul in una giornata bigia, traversando i cortili del Temple sotto la pioggia, rispondendo al bigliettaio cockney dell’autobus in Fleet Street, attraversando il vecchio Mercato delle Mele a Covent Garden, ecco che David, Amy Dorrit, Mrs. Nickleby, i fratelli Pinch, Sam Weller, Dick Swiveller e tutti gli altri ci vengono incontro.

La Londra di Dickens, quella che ha nutrito i lavori di Dickens, quella che Dickens ha immortalato e, in parte, creato – quella Londra è ancora al suo posto.

_____________________________________________________________________________________________

* E forse nemmeno terribilmente onesto: è possibile che il suo precipitoso trasferimento a Londra fosse il frutto di qualche colpevole leggerezza nel maneggiare il denaro destinato alle paghe della Royal Navy.

** Com’era d’uso all’epoca, moglie e figli “a carico” vivevano in prigione con il detenuto.

*** Tribunali, prigioni, fabbriche… suona familiare?

**** Confesso di essermi allarmata quando ho saputo che a Londra avrei abitato in una residenza universitaria a Southwark… perché Southwark, ai tempi di Dickens, era uno slum per nulla raccomandabile.

angurie, Genius Loci, scribblemania

angurie, Genius Loci, scribblemania  Commenti disabilitati su Lo Spirito dei Luoghi

Commenti disabilitati su Lo Spirito dei Luoghi

Mi cospargo di cenere il capo, mi dò dell’improvvida e tutto – ma tutto quel che faccio è annunciarvi che mercoledì comincia il

Mi cospargo di cenere il capo, mi dò dell’improvvida e tutto – ma tutto quel che faccio è annunciarvi che mercoledì comincia il