Lingue

Lingue  Commenti disabilitati su Vocali II

Commenti disabilitati su Vocali II Vocali II

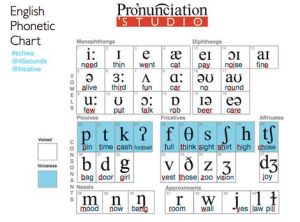

Parlavamo di vocali, l’altro giorno – ma erano vocali italiane e francesi: vocali che, più o meno aperte, si pronunciano sempre allo stesso modo. Come, del resto, le consonanti nella maggior parte dei casi.

Parlavamo di vocali, l’altro giorno – ma erano vocali italiane e francesi: vocali che, più o meno aperte, si pronunciano sempre allo stesso modo. Come, del resto, le consonanti nella maggior parte dei casi.

Ripensavo a Rimbaud, oggi, e mi sono resa conto che, con le vocali inglesi, le cose vanno molto diversamente. Forse conoscete quella vecchia barzelletta da linguisti, secondo la quale la parola fish, in Inglese, si scrive GHOTI.

– GH pronunciato come in laugh;

– O pronunciato come in women;

– TI pronunciato come in motion.

Il fatto è che la pronuncia è una delle più serie difficoltà nello studio dell’Inglese. Anche tralasciando il fatto che non ci sono due anglofoni che pronuncino allo stesso modo*, la lingua di per sé non fa molto per essere d’aiuto… Non aiuta affatto, per esempio, che la stessa parola, pronunciata diversamente, abbia due significati completamente diversi, come bow, che pronunciato bou** significa arco o fiocco, e pronunciato bau** significa inchino. E non aiuta il modo in cui a volte l’unico differenza fra due tempi dello stesso verbo sia la pronuncia, come to read, che al presente si pronuncia riid**, e al passato (e come participio) suona rèd**. E aiuta meno ancora il fatto che a volte dipenda dall’origine della parola (sassone o normanna?) – per non parlare del modo in cui i nomi propri sfuggono a tutte le regole… come fa un ignaro straniero a sapere che Shaftesbury si pronuncia Shèsbury? O che Featherstonehaugh si pronuncia come Fanshawe? E non cominciamo nemmeno con la differenza fra British English e American English, per favore.

Il fatto è che la pronuncia è una delle più serie difficoltà nello studio dell’Inglese. Anche tralasciando il fatto che non ci sono due anglofoni che pronuncino allo stesso modo*, la lingua di per sé non fa molto per essere d’aiuto… Non aiuta affatto, per esempio, che la stessa parola, pronunciata diversamente, abbia due significati completamente diversi, come bow, che pronunciato bou** significa arco o fiocco, e pronunciato bau** significa inchino. E non aiuta il modo in cui a volte l’unico differenza fra due tempi dello stesso verbo sia la pronuncia, come to read, che al presente si pronuncia riid**, e al passato (e come participio) suona rèd**. E aiuta meno ancora il fatto che a volte dipenda dall’origine della parola (sassone o normanna?) – per non parlare del modo in cui i nomi propri sfuggono a tutte le regole… come fa un ignaro straniero a sapere che Shaftesbury si pronuncia Shèsbury? O che Featherstonehaugh si pronuncia come Fanshawe? E non cominciamo nemmeno con la differenza fra British English e American English, per favore.

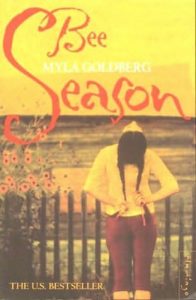

Il che può sembrare irritante fino a quando non si legge Bee Season, di Myla Goldberg. La protagonista, una bambina di nove anni, si scopre campionessa di spelling, la bizzarra disciplina americana in cui i bambini si sfidano nel dedurre dalla pronuncia il modo in cui una parola è scritta. Naturalmente è qualcosa può funzionare soltanto in una lingua dalla pronuncia tanto duttile e varia come l’Inglese***. Uno degli aspetti affascinanti del romanzo è il modo in cui Eliza vede le parole nella sua mente, come ciascun suono prende forma per lei, facendosi riconoscere. Mi ha affascinata il modo in cui Eliza descrive la differenza tra vocali e consonanti: le consonanti sono ferme e solide, mentre le vocali si muovono tra loro, fluide e iridescenti come un branco di pesci argentati, cambiando continuamente colore ad ogni moto della luce. È un’immagine meravigliosa, tanto da riconciliare con l’esasperante inaffidabilità delle regole di pronuncia inglesi.

Il che può sembrare irritante fino a quando non si legge Bee Season, di Myla Goldberg. La protagonista, una bambina di nove anni, si scopre campionessa di spelling, la bizzarra disciplina americana in cui i bambini si sfidano nel dedurre dalla pronuncia il modo in cui una parola è scritta. Naturalmente è qualcosa può funzionare soltanto in una lingua dalla pronuncia tanto duttile e varia come l’Inglese***. Uno degli aspetti affascinanti del romanzo è il modo in cui Eliza vede le parole nella sua mente, come ciascun suono prende forma per lei, facendosi riconoscere. Mi ha affascinata il modo in cui Eliza descrive la differenza tra vocali e consonanti: le consonanti sono ferme e solide, mentre le vocali si muovono tra loro, fluide e iridescenti come un branco di pesci argentati, cambiando continuamente colore ad ogni moto della luce. È un’immagine meravigliosa, tanto da riconciliare con l’esasperante inaffidabilità delle regole di pronuncia inglesi.

E poi ci sono il Professor Higgins e il Colonnello Pickering che, in Pigmalione***, individuano decine di suoni diversi in ogni vocale, e trasformano una fioraia in (simil)duchessa correggendo la sua pronuncia.

Insomma, a quanto pare, le vocali francesi risvegliavano nella mente di Rimbaud immagini di cinque colori. Che cosa sarebbe successo se Rimbaud fosse stato inglese?

Insomma, a quanto pare, le vocali francesi risvegliavano nella mente di Rimbaud immagini di cinque colori. Che cosa sarebbe successo se Rimbaud fosse stato inglese?

___________________________

* Credo che fosse G.B. Shaw a dire che nessun Inglese può pronunciare una singola parola senza rendere infelice un certo numero di altri abitanti delle isole britanniche… Per non parlare, aggiungo io, di uno straniero che studia l’Inglese. Vi suggerisco una prova: quando credete di conoscere la lingua abbastanza bene, provate a fare conversazione con qualcuno che arrivi direttamente da Liverpool, senza passare dall’università. Se siete come me, dopo le prime due frasi avrete voglia di scoppiare a piangere. Posso garantire che Willy Russell parla del suo musical più celebre come di Blùd Brouders.

** Non sto nemmeno provando a fare trascrizione fonetica: cerco solo di rendere l’idea della pronuncia…

*** In effetti, dal romanzo è stato tratto un film con Richard Gere e (mi pare) Juliette Binoche. È uscito anche in Italia, con il fuorviante, furbastro titolo Parole d’Amore, e ha avuto pochissimo successo. Uno dei motivi è stata, credo, l’incomprensibilità delle gare di spelling da un punto di vista non anglosassone. In effetti non è facile rendere appassionante per un pubblico italiano una scena in cui otto o dieci bambini su un palco si affannano a declamare lettera per lettera come si scrive “internecino” o “sesquipedale”…

**** Di nuovo G.B. Shaw. Oggi va così. Tra l’altro, anche qui si tratta dell’educazione di una Eliza ai suoni della lingua inglese… mi domando se la scelta di nomi della Goldberg contempli un piccolo cenno a Shaw.