grilloleggente, Vitarelle e Rotelle

grilloleggente, Vitarelle e Rotelle  4 Comments

4 Comments Scusatemi Se Da Sol Mi Presento

Magari l’avrete letto in qualcuno di quegli articoli o post del genere “dieci cose che gli editor non sopportano”, o “dodici modi sicuri per farsi respingere un manoscritto”…

Magari l’avrete letto in qualcuno di quegli articoli o post del genere “dieci cose che gli editor non sopportano”, o “dodici modi sicuri per farsi respingere un manoscritto”…

A suo tempo, credo di averne fatto uno anch’io, ma adesso non ho tempo di andarlo a cercare.

Anyway, se avete letto anche solo una lista del genere, odds are che ci abbiate trovato il Prologo.

E sapete che cosa vi dico, tanto da editor quanto da lettrice?

Che è proprio vero: di prologhi non se ne può più.

Che poi, sia chiaro, il Prologo in sé non ha nulla di male. Espediente narrativo mutuato dal teatro*, in base al quale un piccolo non-capitolo introduce atmosfera, precedenti, informazioni che verranno buone poi, chiarimenti dell’autore, esche… cose così.

E mi viene subito in mente una manciatina di prologhi teatrali che adoro – lo shakespeariano O for a muse of fire dell’Enrico V, oppure l’orgogliosa rivendicazione del Tamerlano senza burle di Marlowe, o le meditazioni di Shaw in fatto di storia prima di Cesare e Cleopatra…

Quanto a prologhi narrativi… scommetto che non vi stupirete se cito Dickens: it was the best of times, it was the worst of times… E lo scartafaccio secentesco dei Promessi Sposi. O la brevissima, folgorande invocazione agli spiriti che apre Entered from the sun. E, a dire il vero, poco di più.

Perché il fatto è che non è comunissimo trovare un prologo che faccia quel che deve fare: afferrare il lettore per la collottola e trascinarlo dentro la storia – possibilmente con una manciata di domande in tasca. E ciò benché i prologhi siano tornati di gran moda, soprattutto nelle storie di genere.

Non avete idea di quanti prologhi mi siano capitati fra le mani, con una protagonista narratrice che, mentre scappa o si nasconde, ritenendosi in punto di morte, comincia a ripensare a come è arrivata fin lì… Effetto Twilight, naturalmente – e sembra difficile convincere gli (o più spesso le) aspiranti che, qualsiasi cosa si pensi dei vampiri luccicanti, la cosa è già stata fatta, ripetutamente. E quindi adesso, quando vedo un prologo del genere, non sono più catturata, non mi domando che cosa ne sarà della nostra eroina, come ha fatto a trovarsi lì, chi la sta inseguendo… mi limito a levare gli occhi al cielo.

E lo stesso vale per i prologhi incomprensibili e/o aulicissimi, e magari drasticamente diversi dal primo capitolo. E tanto più se poi (e capita, oh se capita) la rilevanza del prologo rispetto alla storia si rivela labile o nulla…

Ho detto che voglio esserci trascinata, nella storia – ma con la forza, non con l’inganno.

E quindi? E quindi un tempo avevo fede nel prologo, e adesso non l’ho più. E quindi, quando sono tentata di iniziare una storia con un prologo, ci penso su due volte. E in genere decido che il prologo in realtà può benissimo diventare un primo capitolo. O, in alternativa, può essere capitozzato senza remore.

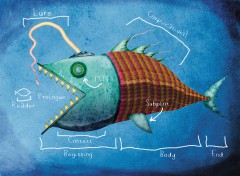

Ma se proprio non potessi farne a meno? Se avessi un antefatto che succede troppo tempo prima rispetto all’inizio della storia vera e propria? Se non povressi far funzionare la storia senza stabilire una premessa, seminare un indizio, preparare una sorpresa? Be’, allora credo che terrei presente la rana pescatrice dell’illustrazione lì in cima** (che, tra parentesi, è di Jeremy Zerfoss e viene da Wonderbook: The Illustrated Guide to Creating Imaginative Fiction di Jeff VaderMeer), e baderei bene a concepirlo come un’esca, il prologo: appetitoso, luminescente e irresistibile – proprio davanti alle fauci spalancate della mia storia.

________________________________________

* E se andate a vedere il dizionario Treccani, difatti, ci trovate solo definizioni di ordine teatrale o figurato – ma nulla di narrativo, se non a margine della sezione “estens. non com.” del lemma.

** Cliccate (orrida parola) per vedere il pescione in tutto il suo istruttivo splendore.