lostintranslation, teatro, Vitarelle e Rotelle

lostintranslation, teatro, Vitarelle e Rotelle  4 Comments

4 Comments Sul Crinale Tra Due Lingue

Quando ho letto questo post su Karavansara, mi sono ricordata della prima, infelicissima stesura di Di Uomini E Poeti.

Quando ho letto questo post su Karavansara, mi sono ricordata della prima, infelicissima stesura di Di Uomini E Poeti.

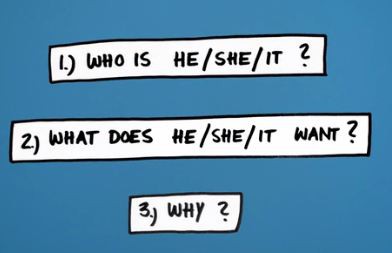

Sapevo che genere di storia stavo scrivendo, sapevo dove volevo andare a parare, e avevo le idee chiare sul tipo di tono che mi serviva. Solo che non funzionava, non funzionava e non funzionava a nessun patto. La storia più o meno c’era, ma i dialoghi… oh, i dialoghi. Gonfi, rigidi, un tantino arcaici- e così maledettamente seri…

Li provavo ad alta voce, e mi veniva da piangere. Li immaginavo con le voci degli attori, ed era una cosa da sbattere la testa contro il muro.

Infelicità completa.

Anche perché non è come se, in teatro, i dialoghi fossero qualcosa su cui si può sorvolare. Eppure, lo ripeto: avevo perfettamente chiaro il tono che ci voleva – a mezza via tra Robert Bolt e George Bernard Shaw, quella specie di naturalezza amarognola, con le voci ben distinte e, qua e là un lampo di ironia…

E dunque immaginate la Clarina che fissa corrucciata lo schermo, si morde il labbro inferiore e comincia a pensare di avere commesso un errore maiuscolo nell’accettare questa commissione – finché…

Folgorazione!

“E se lo scrivessi in Inglese?”

E adesso figuratevi la Clarina che scrive indefessa e sollevata. Nel giro di un giorno e una notte, la prima stesura era finita – e funzionava molto, molto, molto meglio, e i dialoghi scorrevano, e le voci, e il tono, e tutto era come doveva essere.

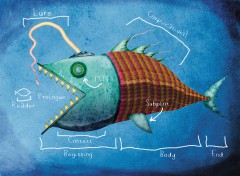

Peccato che per metà fosse nella lingua sbagliata, e peccato ancor più maiuscolo che a funzionare fosse soltanto la metà scritta nella lingua sbagliata. Cominciava proprio a sembrare che la mia folgorazione non fosse stata poi delle più brillanti… Ma alla fin fine non c’era molto da fare, se non ricominciare daccapo e riscrivere anche la prima parte – in Inglese. Non tradurre, badate, ma riscrivere – col risultato di ritrovarsi con una stesura e mezza, tutta nella lingua sbagliata. E poi la traduzione, perché non incomprensibilmente committente e compagnia si aspettavano un atto unico in Italiano. E poi le stesure successive. E poi le prove, e poi il debutto, e poi la pubblicazione, e poi il resto più o meno lo sapete.

E però…

Nonostante tutto, il finale di questa storia non è, temo, terribilmente incoraggiante. Almeno da un punto di vista linguistico. Perché resta il fatto che la versione inglese continua a piacermi più di quella tradotta, e il tono che andava così bene in originale, nella traduzione ha perso smalto. I dialoghi son tornati a irrigidirsi un po’, l’ironia è evaporata un nonnulla… è come se non riuscissi a scrivere di Virgilio e di Eneide in Italiano senza ritrovarmi addosso una patina di arcaismo e seriosità.

Scrivere il play in Inglese è stato di qualche soddisfazione. Scriverlo in Inglese e poi tradurlo in Italiano è stato un esercizio un nonnulla frustrante e, in definitiva, di incompleta utilità. Certo, le cose sono migliorate attraverso i passaggi – ma non quanto avrei voluto, e comunque ho mandato in scena una traduzione.

Che devo dire? Da un lato, non è da oggi che voglio rimettere mano a Di Uomini E Poeti – e presto o tardi lo farò. Dall’altro, comincio a pensare che abitare writing-wise sul crinale tra due lingue non sia la più confortevole né la meno frustrante delle soluzioni.

Un MOOC è – come ho scoperto di recente – un Massive Open Online Course. C’è questa piattaforma che si chiama

Un MOOC è – come ho scoperto di recente – un Massive Open Online Course. C’è questa piattaforma che si chiama

E magari ve l’ho già detto, e non mi aspetto che sia del tutto sano, ma per me John Steinbeck è principalmente l’uomo de La Coppa d’Oro – o La Santa Rossa, che dir si voglia – romanzo storico singolarissimo, forse anche più singolare per storico.

E magari ve l’ho già detto, e non mi aspetto che sia del tutto sano, ma per me John Steinbeck è principalmente l’uomo de La Coppa d’Oro – o La Santa Rossa, che dir si voglia – romanzo storico singolarissimo, forse anche più singolare per storico.

Domenica scorsa Bibi ha avuto successo.

Domenica scorsa Bibi ha avuto successo.