scribblemania

scribblemania  Commenti disabilitati su Oh, Che Idea Originale!

Commenti disabilitati su Oh, Che Idea Originale! Oh, Che Idea Originale!

A volte capita leggendo, a volte mentre scrivete tutt’altro, o mentre navigate in Internet, o mentre fate conversazione: tutt’a un tratto… Zing! La folgorazione, l’idea geniale, quella che vi porterà a scrivere il romanzo/play/racconto/silloge poetica della vostra vita. (♫ Strauss, Also Sprächt Zarathustra)

A volte capita leggendo, a volte mentre scrivete tutt’altro, o mentre navigate in Internet, o mentre fate conversazione: tutt’a un tratto… Zing! La folgorazione, l’idea geniale, quella che vi porterà a scrivere il romanzo/play/racconto/silloge poetica della vostra vita. (♫ Strauss, Also Sprächt Zarathustra)

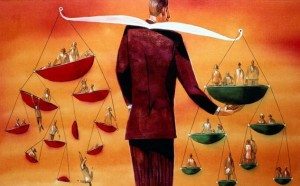

Oh meraviglia, oh splendore, oh gioia! Lo sappiamo tutti: un’idea nuova è come un regalo di Natale. La scoprite con trepidazione, la rimirate rapiti, ci fantasticate sopra e vi sembra sempre più bella, più intelligente, più ricca di possibilità. E non solo è meravigliosa: è anche originale! Che cosa non si può fare con un’idea del genere? Oh, bliss!

Segue un periodo variabile (da qualche ora a diverse settimane) di beata e solitaria contemplazione mentre l’Idea (notate come abbia nel frattempo acquisito una maiuscola) germoglia, verdeggia, mette radichette. Ancora non ne parlate con nessuno, non iniziate nemmeno le ricerche – che pure ci vorranno, e magari in quantità industriale, ma diamo tempo al tempo e godetevi tanto l’innamoramento quanto la grata sensazione di avere una mente originale e un’immaginazione fuori dal comune. (♫ Smetana, Die Moldau).

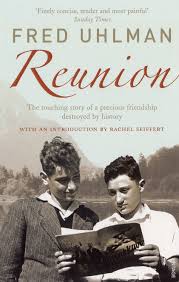

Poi viene il giorno in cui ne mettete a parte qualcuno. Lettore sperimentale, confidente generico, dolce metà, genitore – chiunque stia ad ascoltare i vostri trasporti e le vostre catastrofi. E questa volta capitano tutti e due in rapida successione – trasporto e catastrofe – perché, mentre voi pindareggiate vieppiù, Qualcuno aggrotta la fronte e mormora qualcosa come “Ma non c’è quel romanzo, sai, di quell’Inglese? Hai presente quale intendo? Ma forse non l’hai letto…” No, non l’avevate letto. Ovviamente. Però adesso lo fate, e scoprite che l’Inglese in questione ha già scritto tutto quello che volevate scrivere voi – vent’anni fa e meglio di quanto sapreste fare voi – e non vi resta che andarvene a spasso sulla scogliera più vicina nel crepuscolo grigio e ventoso. (♫ Chopin, Marche Funèbre)

Poi viene il giorno in cui ne mettete a parte qualcuno. Lettore sperimentale, confidente generico, dolce metà, genitore – chiunque stia ad ascoltare i vostri trasporti e le vostre catastrofi. E questa volta capitano tutti e due in rapida successione – trasporto e catastrofe – perché, mentre voi pindareggiate vieppiù, Qualcuno aggrotta la fronte e mormora qualcosa come “Ma non c’è quel romanzo, sai, di quell’Inglese? Hai presente quale intendo? Ma forse non l’hai letto…” No, non l’avevate letto. Ovviamente. Però adesso lo fate, e scoprite che l’Inglese in questione ha già scritto tutto quello che volevate scrivere voi – vent’anni fa e meglio di quanto sapreste fare voi – e non vi resta che andarvene a spasso sulla scogliera più vicina nel crepuscolo grigio e ventoso. (♫ Chopin, Marche Funèbre)

Oppure cominciate a dare un’occhiata in giro, tanto per scoprire quanto dovrete investire in libri, spostamenti e prestiti interbibliotecari questa volta… e v’imbattete nel piccolo particolare che la vostra Idea nuova in realtà è una consolidata tradizione teatrale da un paio di secoli a questa parte – solo che non vi era mai capitato di accorgervene. Scogliera. Crespuscolo. Vento.

Oppure potete sempre fare come il Michael di Debbie Ohi:

Se non altro vi siete salvati dal commettere un plagio, seppure involontario. E se non altro ve ne siete accorti prima di effondere la vostra Idea in ottantacinquemila parole di prima stesura… Magari al momento non riuscite a provare una strabocchevole gratitudine, ma prima o poi ci arriverete. Tra dieci o vent’anni, quando sarete in grado di raccontare la storia alle cene e fingere di trovarla divertente per primi.

Quando, a partire dal 1844, Alexandre Dumas si convertì sul serio dal teatro ai romanzi storici, si accorse che la cosa funzionava diversamente.

Quando, a partire dal 1844, Alexandre Dumas si convertì sul serio dal teatro ai romanzi storici, si accorse che la cosa funzionava diversamente.

Per cui sviluppò l’abitudine di ritirarsi in campagna – ma non così isolato da non poter scambiare pacchi di fogli con il fido Maquet – e possibilmente in logge e padiglioni piccoli, pittoreschi e relativamente spartani – quasi a scoraggiare le distrazioni, le visite e gl’inviti. Non a caso, quando si farà costruire il sontuoso castello di Montecristo, ci farà aggiungere il padiglioncino neogotico dal nome di Chateau d’If – due stanzette, piccine ma col soffitto azzurro a stelle d’oro, guglie in abbondanza, una torretta col terrazzino sopra e un laghetto attorno. Ci si arrivava solo via ponticello, in un ottocentesco e stravagante equivalente di quelle tazzone “Go Away, I’m Writing.”

Per cui sviluppò l’abitudine di ritirarsi in campagna – ma non così isolato da non poter scambiare pacchi di fogli con il fido Maquet – e possibilmente in logge e padiglioni piccoli, pittoreschi e relativamente spartani – quasi a scoraggiare le distrazioni, le visite e gl’inviti. Non a caso, quando si farà costruire il sontuoso castello di Montecristo, ci farà aggiungere il padiglioncino neogotico dal nome di Chateau d’If – due stanzette, piccine ma col soffitto azzurro a stelle d’oro, guglie in abbondanza, una torretta col terrazzino sopra e un laghetto attorno. Ci si arrivava solo via ponticello, in un ottocentesco e stravagante equivalente di quelle tazzone “Go Away, I’m Writing.”