bizzarrie letterarie, Vitarelle e Rotelle

bizzarrie letterarie, Vitarelle e Rotelle  5 Comments

5 Comments Mantellina Scarlatta

Che ne dite di una sfida?

Ebbene, state a sentire: nel 1957 James Thurber scrisse The Wonderful O, che narra di una lettera eliminata dalla lingua inglese. Tutta la vicenda è scritta senza usare questa lettera, ed è una delizia.

Una bizzarria? C’è chi ha ne ha fatte di più estreme: nel 1969 il Francese G. Perec scrisse La Disparition, due centinaia di pagine senza utilizzare la lettera E. La trama è incentrata su tale Anton Voyl, che sparisce e dà il via a una serie d’incidenti. Perec, che faceva parte di una clique letteraria assai incline a sperimentare, diceva che il limite accende e ispira la fantasia.

Pare anche a me: aggirare i limiti spinge a cercare, e semmai creare, strade alternative.

E quindi, la sfida: cercare di scrivere pezzi senza una lettera a scelta, e riuscire a limitare le bizzarrie linguistiche. E’ stupefacente quel che si riesce a fare…

C’era, tanti e tanti anni fa, una bambina detta da tutti Mantellina Scarlatta, a causa della cappa che teneva sempre sulle spalle. La bambina viveva assieme alla mamma in una casetta al limitare della selva. Grandmaman, invece, viveva dall’altra parte, e per raggiungere la sua casa si passava per sentieri bui, lunghi e malsicuri, stretti tra gli alberi antichi e i cespugli carichi di spine. Accadeva raramente che Grandmaman si ammalasse, e in quei casi Mamma mandava da lei Mantellina Scarlatta. Prima che la bimba partisse, Mamma metteva in un paniere le ciambelle appena fatte, e ripeteva: guai a fermarsi nella selva, guai a parlare agli estranei! E specialmente, attenta ai lupi! Mantellina Scarlatta stava a sentire e rideva. Dite la verità: qual è la bambina che, prima di partire per una gita nella selva, dà retta alla mamma in ansia?

Basta, grazie, perché la faccenda richiede una certa fatica.

Chi altri tenta? Fatemi sapere i risultati!

_________________________________________________________________________________

E a questo punto spero che apprezziate il fatto che in tutto il post qui sopra, se non mi è sfuggito qualcosa, ci sono soltanto cinque O, e nessuna di esse è mia: due sono nel titolo di Thurber, una nel titolo di Perec e due nel nome del suo protagonista. Qui sotto ci sono le note relative a due particolari che ho sottolineato: niente asterischi, perché non ho avuto la pazienza di scrivere anche le note senza O, e non volevo scoprire le mie carte troppo presto…

Voyl: Voyl-Voyelle, got it? Immagino che sia Anton Vocal nella traduzione italiana (La Scomparsa, Guida, 1995, trad. di Piero Falchetta), che non ho letto. Esistono anche traduzioni in Inglese (A Void), Tedesco, Spagnolo, Olandese, Svedese e Turco, quanto meno, e non mi stupirei se ce ne fossero altre: dev’essere il genere di sfida che un traduttore sogna per tutta la vita.

Clique letteraria: per ovvie ragioni non potevo scrivere “movimento letterario“, ma c’è la consolazione che una delle auto-non-definizioni di OuLiPo (che sta per Ouvroir de Littérature Potentielle) è quella di non essere un movimento letterario. Quando si è detto che a OuLiPo sono appartenuti autori come Calvino e Queneau, le cose diventano, je crois, un pochino più chiare.

Ed è chiaro che, mano a mano che recupera il senno, il Dottor Manette ricorda quel che gli è capitato. Però non lo dice a nessuno. Certo, ogni tanto ha una ricaduta e si rimette a fare scarpe. E certo, per quanto si sforzi, non è capace di farsi piacere fino in fondo quel pur bravissimo ragazzo del suo futuro genero, l’émigré francese Charles Darnay. Ed è pur vero che Charles ha per zio, il malvagissimo marchese di St. Evremonde, che è così curioso a proposito del medico liberato dalla Bastiglia. Ed è pur vero che, quando Charles vorrebbe rivelare al Dottore questi suoi sgradevoli vincoli famigliari, Manette lo supplica di non farlo fino a dopo il matrimonio con Lucie. Ed è vero anche che la terribile Madame Defarge si stupisce molto che una Manette possa sposare il nipote di un Evremonde.

Ed è chiaro che, mano a mano che recupera il senno, il Dottor Manette ricorda quel che gli è capitato. Però non lo dice a nessuno. Certo, ogni tanto ha una ricaduta e si rimette a fare scarpe. E certo, per quanto si sforzi, non è capace di farsi piacere fino in fondo quel pur bravissimo ragazzo del suo futuro genero, l’émigré francese Charles Darnay. Ed è pur vero che Charles ha per zio, il malvagissimo marchese di St. Evremonde, che è così curioso a proposito del medico liberato dalla Bastiglia. Ed è pur vero che, quando Charles vorrebbe rivelare al Dottore questi suoi sgradevoli vincoli famigliari, Manette lo supplica di non farlo fino a dopo il matrimonio con Lucie. Ed è vero anche che la terribile Madame Defarge si stupisce molto che una Manette possa sposare il nipote di un Evremonde.

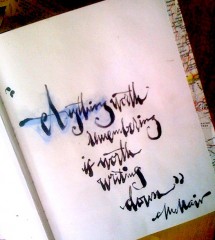

Il bigliettino salta fuori da un libro che non prendevo in mano da un po’ di tempo. Scivola di tra le pagine e plana a terra con vago errore, come i petali del Petrarca.

Il bigliettino salta fuori da un libro che non prendevo in mano da un po’ di tempo. Scivola di tra le pagine e plana a terra con vago errore, come i petali del Petrarca.

Come da titolo: Senza Errori di Stumpa compie tre anni. Occupa 61MB di spazio – il che, pensandoci bene, mi fa un po’ impressione… per quanto tempo ancora potrò restare su Virgilio? Confesso che non ne ho la più pallida idea… – e questo che state leggendo è il seicentosettantesimo post.

Come da titolo: Senza Errori di Stumpa compie tre anni. Occupa 61MB di spazio – il che, pensandoci bene, mi fa un po’ impressione… per quanto tempo ancora potrò restare su Virgilio? Confesso che non ne ho la più pallida idea… – e questo che state leggendo è il seicentosettantesimo post.